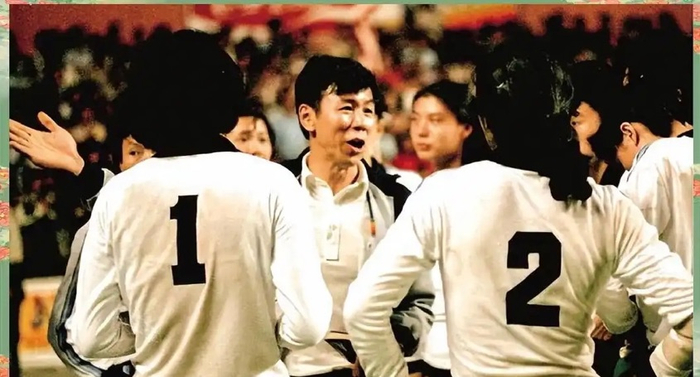

袁伟民教练成功的很大的一个因素是不断创新。比如中国女排拿到五连冠,每一次拦网都是第一。副攻陈亚琼拦网的步伐、动作均有自己的独到之处,在1979年进队时,她已经23岁,但凭借出众的拦网,很快就坐稳了主力副攻位置。袁伟民发现了她的拦网技术出色,让全队队员都去学她的拦网技术,提升整体的拦网能力。

当时的年代,发球相对威胁不是很大,一传到位率高,各种快攻战术多。尤其是日本队、韩国队战术很多。怎么拦她们的战术球,就是一个课题。当时苏联男排为拦韩国男排的双快一游动战术,发明了双重叠拦网、后面又发明了多重叠拦网,很快就被中国男排学了过去。然后袁伟民及时跟进,引入中国女排,。

进攻方面,当时中国男排的汪嘉伟和沈富麟配合的背飞、前飞等战术运用熟练,效果很好。袁伟民就移入中国女排,1981年世界杯,副攻周晓兰在对美国队的比赛中,首次运用了背飞战术,效果不错。在备战洛杉矶奥运会期间,袁伟民又带领队员练了双背飞战术,既有副攻和接应的双背飞战术,也有副攻和主攻配合的双背飞战术,那个时侯中国女排的主攻手张蓉芳、姜英、侯玉珠都能打背飞,更不用说副攻和接应了。

有很长一段时间,中国女排的发球只求稳定,缺乏攻击性。在1981年世界杯上,中国女排进攻第二,拦网第一,防守第二,唯独发球第8,列各队末位。袁伟民决心加强发球的攻击性。全体队员全部向后站,原来站在底线附近发球的,全部退到场地最后端发大力飘球,增加了球速和力量,威胁性明显提升。就连张蓉芳这样的老队员也必须要改发球。

在随后的四国赛上,中国女排的大力上手飘球攻击性明显增强,尤其是年轻队员杨锡兰、杨晓君等人的发球更有威胁,破坏了日本队的一传,令对方只能打不擅长的强攻,为本队反击创造了机会。

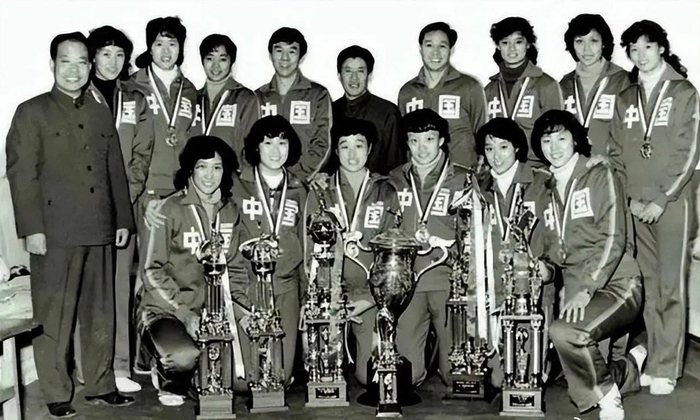

另外,袁伟民敢于用新人,从1978亚运会的郎平到1982世界锦标赛的梁艳、郑美珠,再到1984奥运会的杨锡兰、杨晓君,他一直在提拨新人。这也是他取得成功的原因之一。他的思路其实就是寻找身体条件好、敢拼敢打、比赛气质好的队员,认为技术可以练,但身体条件不足就很难打到高水平。然后大运动量训练,提升技战术水平。这样的思路也被陈忠和、郎平继承。

陈忠和在袁伟民执教时期是陪打教练,郎平是他的队员,后面陈忠和、郎平的成功也受到了袁伟民的影响。现在再谈袁伟民,不是要学他的三从一天的训练方法,而是要看他的创新精神、灵活的用人、与其他教练斗智斗勇等。

在这里也向处于低谷中的中国女排说句话,世锦赛遇到挫折,不要灰心。但还是要练出自己的东西,训练要有创新,既然没有突出的球星,就要多点进攻,传统的副攻优势不能放弃。要选身体素质出众的队员,身体训练要有突破,才能支撑技术、战术构想!